Das Institut für Gebäudetechnik und Energie IGE der Hochschule Luzern entwickelt Konzepte für einen klimagerechten, nachhaltigen Gebäudepark, der auch Hitze standhält.

Klimaforscher gehen davon aus, dass die Temperaturen in der Schweiz bis Ende des Jahrhunderts im Jahresmittel um 3.2 bis 4.8 °C steigen. Dann würde der Bedarf an Heizenergie deutlich sinken. Gleichzeitig nimmt aber die Nachfrage nach gekühlten Wohngebäuden merklich zu. Bereits heute übersteigen in einem typischen Standardbau die Temperaturen in heissen Sommern während rund 200 Stunden die von der SIA-Norm festgelegte Grenze für behagliches Wohnen. Im Zeitraum von 2045 bis 2047 werden es bis zu 900 solcher Überhitzungsstunden sein. In Zukunft müssten Neubauten so stark gekühlt werden, dass der Kühlenergiebedarf im Sommer den verminderten Heizenergiebedarf im Winter bei Weitem übersteigt. Das ergab die Studie «Planen angesichts des Klimawandels – Energiebedarf und Behaglichkeit heutiger Wohnbauten bis ins Jahr 2100» des Instituts für Gebäudetechnik und Energie der Hochschule Luzern.

Die brasilianische Künstlerin Nele Azevedo macht mit Eisskulpturen auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam (hier Birmingham, 2014). Die vorliegende Studie befasst sich mit konkreten Auswirkungen der von Fachleuten prognostizierten Klimaszenarien auf Wohnbauten des Schweizer Gebäudeparks. Minimum Monument von Nele Azevedo als Symbol für die Folgen der Klimaerwärmung. © 2014 Steve Eggleton / eventdigital.co.uk

Dafür haben die Forschenden zwei Alt- und zwei Neubauten untersucht und ihren mittleren Energiebedarf für den Zeitraum von 1980 bis 2009 und von 2045 bis 2074 errechnet. Dabei zeigte sich ein eklatanter Unterschied zwischen den beiden Gebäudetypen. Während Altbauten im Winter höheren Heizwärmebedarf haben als Neubauten, bleiben sie in heissen Sommern deutlich länger kühl. Ein typischer Neubau wird bis zu einem Drittel weniger Heizenergie brauchen, der Kühlenergiebedarf hingegen vergrössert sich um ein bis sieben Mal.

Dabei wurde noch gar nicht berücksichtigt, dass in Städten die Temperaturen noch mehr steigen werden – dies weil sich aufgrund engerer Bebauung und grösserer Versiegelung des Bodens der Wärmeinseleffekt verstärkt. Zudem haben die Analysen gezeigt, dass ein Südkanton wie das Tessin mit bis zu 1400 Überhitzungsstunden rechnen muss.

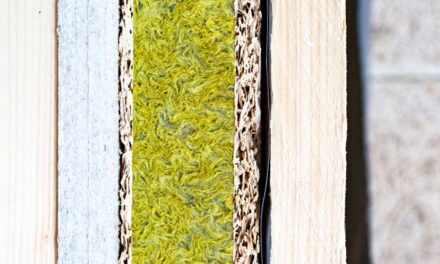

Als Ursachen für dieses schlechtere Abschneiden der Neubauten nennt die Studie mehrere Gründe. Weil viele Neubauten deutlich grössere Fensterfronten haben als Altbauten dringt tendenziell mehr Hitze in den Innenraum. Doch weisen die Forschenden darauf hin, dass diese Wohnungen steigenden Aussentemperaturen trotzdem standhalten und behaglich bleiben, wenn Architektinnen und Planer Lage und Ausrichtung der Fenster korrekt wählen und die Möglichkeit, sie zu öffnen und zu beschatten, vorsehen. Auch Baumaterialien und Dämmung haben Einfluss auf die thermische Speicherfähigkeit der Gebäude, ebenso Fassadenkonzept, Raumanordnung, Sonnenschutz und Lüftung. So kann etwa eine clever angelegte Fassade dafür sorgen, dass tiefstehende Sonne im Winter in die Gebäude dringt, aber vorgelagerte Bauteile die Räume vor hochstehender Sommersonne schützen. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner haben grossen Einfluss auf das Innenklima, weil sie entscheiden, wann und wie lange sie die Fenster öffnen und ob sie Nachtluft zur Kühlung nutzen oder mit offenen Fenstern am Mittag die Räume aufheizen.

Mit erprobten Techniken wie Geocooling können Wohnungen nachhaltig gekühlt werden. Doch müssen Kühlkonzepte nicht komplett neu erforscht werden; vielmehr genügt es zu schauen, wie in mediterranen und tropischen Gebieten gebaut wird, wo Hitze bereits heute alltäglich ist und die Architektur prägt. Traditionell werden dort natürliche Gegebenheiten stark berücksichtigt und die vorherrschende Windrichtung wird so genutzt, dass der Kamineffekt eine einfache Durchlüftung gewährleistet und die Gebäude nachts effizient gekühlt werden.

Zudem reflektieren helle Oberflächen das Licht und begrünte Fassaden und Aussenanlagen, aber auch Wasserflächen verhindern nicht nur eine weitere Versiegelung des Bodens, sondern tragen aktiv zur Kühlung des ganzen Quartiers bei.

Institut für Gebäudetechnik und Energie IGE

Gianrico Settembrini, Hochschule Luzern – Technik & Architektur Leiter Forschungsgruppe Nachhaltiges Bauen und Erneuern

Forschungsprojekte

Studienautoren

Auftraggeber

Hochschule Luzern – Technik & Architektur

Institut für Gebäudetechnik

und Energie IGE

Technikumstrasse 21

CH-6048 Horw

www.hslu.ch

Neueste Kommentare